論文提要:

2014年10月召開的黨的十八屆四中全會審議通過的《關(guān)于全面推進(jìn)依法治國若干重大問題的決定》提出了“推進(jìn)以審判為中心的訴訟制度改革,確保偵查、審查起訴的案件事實證據(jù)經(jīng)得起法律的檢驗”,以審判為中心的訴訟制度改革,凸顯了審判的中心地位,抓住了保證司法公正的“牛鼻子”。然而,在以往“偵查中心”、“卷宗斷案”的影響下,本應(yīng)作為庭審重頭戲的詢問、質(zhì)證和訴辯對抗,由于證人出庭率低下、庭前的書面審理等原因形成了以偵查機(jī)關(guān)的調(diào)查結(jié)果作為審判定罪的實質(zhì)唯一結(jié)論,而擁有定罪權(quán)的審判階段淪為虛設(shè)的程序,庭審成為走過場,被告人及辯護(hù)人關(guān)于對被告人有利的證據(jù)不能得到來自法庭恰當(dāng)?shù)牟杉{或回應(yīng),一些由于證據(jù)不足、非法證據(jù)等而導(dǎo)致的冤錯案不可避免地產(chǎn)生。以審判為中心的庭審實質(zhì)化改革就是要讓審判成為整個刑事訴訟程序的中心,轉(zhuǎn)變法院過去案件審理以卷宗為中心,庭審流于形式的模式,形成證據(jù)審查、認(rèn)定、聽取意見、自由心證在庭上,實現(xiàn)庭審中控辯雙方的實質(zhì)性對抗等方式,真正體現(xiàn)司法的公信力,防范冤錯案件于未然。

以下正文:

近年來,最高人民法院提出了以審判為中心的刑事審判改革,提出了讓刑事案件的訴訟證據(jù)質(zhì)證在法庭、事實查明在法庭、訴辯意見發(fā)表在法庭和裁判理由形成在法庭的改革要求。因此,刑事司法是國家解決社會糾紛,懲罰犯罪從而實現(xiàn)社會正義的最后一道防線。黨的十八屆四中全會上通過了《關(guān)于全面推進(jìn)依法治國若干重大問題的決定》(以下簡稱《決定》),以審判為中心的訴訟制度改革就是要“強(qiáng)化庭審中心意識”,實現(xiàn)“四個在法庭”,最終實現(xiàn)公正司法,提高偵查和審查起訴的質(zhì)量,防范冤錯案件于未然。

一、以審判為中心的刑事庭審實質(zhì)化概述

刑事庭審實質(zhì)化改革是我國刑事審判領(lǐng)域乃至整個刑事訴訟領(lǐng)域的一場革命性變革,它是推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要一環(huán)。庭審實質(zhì)化是相對于庭審形式化而言的,以往對我國刑事庭審形式化的批判主要是法庭審理并未發(fā)揮查明和認(rèn)定事實的作用, 偵查機(jī)關(guān)收集的證據(jù)和認(rèn)定的事實,經(jīng)過形式化審理程序,最終變成法院裁判的依據(jù)和認(rèn)定的事實,由此造成審判實踐中“先定后審”、“庭審虛化”的弊病日益顯露,有學(xué)者把這種庭審程序稱為偵查結(jié)論的“轉(zhuǎn)換器”(平野龍一語)。(2)

(一)以審判為中心的刑事訴訟制度改革的由來與發(fā)展

長期以來,由于受計劃經(jīng)濟(jì)模式和前蘇聯(lián)刑事訴訟模式的影響,我國一直實行超職權(quán)主義的訴訟模式。1979年《刑事訴訟法》確立的審理方式是法官審理職權(quán)的模式,主要表現(xiàn)在庭前實體審理和法官直接實施證據(jù)調(diào)查并推動審判程序進(jìn)行等方面,這就是我國刑事訴訟傳統(tǒng)的審判程序。1996年《刑事訴訟法》改庭前實質(zhì)審查為程序性審查,試圖確立和貫徹“預(yù)判排除原則”,使法院更加注重法庭的調(diào)查審理,但在公檢法流水作業(yè)的一體化格局之下偵查中心主義仍然難以打破,庭審在查明案件事實、保障訴訟權(quán)利、維護(hù)司法公正等方面未發(fā)揮決定性作用。2012年《刑事訴訟法》的修改繼續(xù)朝著庭審中心主義的目標(biāo)邁進(jìn),設(shè)立了庭前會議、證人鑒定人出庭作證、非法證據(jù)排除等制度,但具體的程序設(shè)置有待進(jìn)一步的完善。2013年10月,第六次全國刑事審判工作會議提出了“以庭審為中心”的要求,強(qiáng)調(diào)“審判案件以庭審為中心,事實證據(jù)調(diào)查在法庭,定罪量刑辯論在法庭,裁判結(jié)果形成于法庭,全面落實直接言辭原則,嚴(yán)格執(zhí)行非法證據(jù)排除制度”。2015年2月4日,最高人民法院發(fā)布的《關(guān)于全面深化人民法院改革的意見—人民法院第四個五年改革綱要(2014—2018)》進(jìn)一步指出,建立以審判為中心的訴訟制度,必須建立中國特色社會主義審判權(quán)力運(yùn)行體系,必須尊重司法規(guī)律,確保庭審在保護(hù)訴權(quán)、認(rèn)定證據(jù)、查明事實、公正裁判中發(fā)揮決定性作用,實現(xiàn)訴訟證據(jù)質(zhì)證在法庭、案件事實查明在法庭、訴辯意見發(fā)表在法庭、裁判理由形成在法庭。2016年最高人民法院又先后出臺了《人民法院辦理刑事案件庭前會議規(guī)程(試行)》、《人民法院辦理刑事案件排除非法證據(jù)規(guī)程(試行)》、《人民法院辦理刑事案件第一審普通程序法庭調(diào)查規(guī)程(試行)》,這“三項規(guī)程”是庭審實質(zhì)化改革的深化,到2016年底以審判為中心的訴訟制度擴(kuò)大到全部訴訟活動中。

(二)刑事訴訟的“三個中心”

刑事訴訟包括立案、偵查、起訴、審判、執(zhí)行階段,以審判為中心是指刑事訴訟重心在審判階段,案件事實查明和認(rèn)定在刑事審判階段完成,使刑事審判在認(rèn)定事實、證據(jù)采信和解決實體爭議等方面具有終局性地位。以審判為中心在刑事訴訟理論上也被稱為“審判中心主義”。(3)審判中心主義是近現(xiàn)代國家刑事訴訟中普遍認(rèn)同的一項基本原則,它包含三層含義,一是審判是整個刑事訴訟的中心。即法庭審判是刑事訴訟程序的中心環(huán)節(jié),在偵查、審查起訴階段對犯罪嫌疑人、被告人犯罪行為的認(rèn)定僅僅是程序的意義,非經(jīng)人民法院依法判決,不得確定任何人有罪。二是庭審是刑事審判的中心。即庭審是審判的決定性環(huán)節(jié),案件事實調(diào)查在法庭、定罪量刑辯論在法庭、裁判結(jié)果形成在法庭,只有庭審才是決定被告人是否有罪的最終場所。三是刑事一審程序是整個刑事審判程序的中心。即刑事訴訟的第一審程序是最完整的訴訟程序,它在認(rèn)定事實方面具有最優(yōu)勢的作用。根據(jù)我國《刑事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定,一審的后審程序(如二審、審判監(jiān)督程序等)除法律明確規(guī)定的情形外,由法院決定是否開庭審理,也就是說,一審的后審程序并非都需要開庭審理,在書面審理的情形下,何以見得一審的后審程序?qū)徖硭J(rèn)定的事實優(yōu)于一審開庭認(rèn)定的事實,因此,一審程序是后審程序的基礎(chǔ),以審判為中心主要針對第一審程序。這是刑事審判原理的基本要求,也是當(dāng)前推進(jìn)庭審實質(zhì)化的改革共識。

(三)庭審實質(zhì)化的“三個在法庭”

庭審實質(zhì)化,就是為了對被告人做到定罪量刑而利用庭審的手段對案件事實進(jìn)行調(diào)查并予以確定。在當(dāng)前的實際運(yùn)用中,還存在一定的刑事庭審虛化現(xiàn)象,比如在確定被告人的刑事責(zé)任時,法院在審判前已經(jīng)對其進(jìn)行了先行明確,進(jìn)行法庭審理只是走走形式而已。這與以審判為中心的庭審實質(zhì)化改革是格格不入的,審判是整個刑事訴訟的中心,庭審是審判的中心,庭審實質(zhì)化的“三個在法庭”就是指一是事實證據(jù)調(diào)查在法庭,二是定罪量刑辯論在法庭,三是裁判結(jié)果形成于法庭。2013年,隨著“浙江張氏叔侄強(qiáng)奸案”為代表的一系列重大冤錯案件的發(fā)現(xiàn)和糾正,社會各界對強(qiáng)化庭審功能和審判權(quán)威形成了普遍的共識。最高人民法院因勢利導(dǎo),于2013年10月9日發(fā)布了《關(guān)于建立健全防范刑事冤錯案工作機(jī)制的意見》,指出了庭審中心主義對于防范冤錯案的重要性,其中第11條規(guī)定“審判案件應(yīng)當(dāng)以庭審為中心。事實證據(jù)調(diào)查在法庭,定罪量刑辯論在法庭,裁判結(jié)果形成于法庭。”因此,庭審實質(zhì)化的關(guān)鍵在于審判環(huán)節(jié),對被告人定罪量刑的依據(jù)事實,必須是經(jīng)過控辯雙方公開舉證、質(zhì)證之后的事實,審判環(huán)節(jié)的最終結(jié)果是裁判的形成,裁判結(jié)果的說理機(jī)制的依據(jù)應(yīng)當(dāng)全部來源于法庭,庭審是辦案法官處于中立地位而得出的最終結(jié)論的場所,也是被告人承擔(dān)刑事責(zé)任的唯一依據(jù)。

二、近年來備受社會關(guān)注的冤錯案件原因分析

作為現(xiàn)代刑事訴訟領(lǐng)域的黃金法則“疑罪從無”不僅家喻戶曉,也被刑事審判領(lǐng)域奉為真理或信條。回顧在近些年來引發(fā)社會熱議的刑事案件,從“杜培武”案到“孫萬剛”案,從“佘祥林”案到“趙作海”案再到“聶樹斌”案,司法冤案錯案不斷。隨著中央一系列司法改革的實施,冤錯案件被不斷曝光,這些案件不僅令社會大眾唏噓不已,更刺痛了被害人及民眾的神經(jīng),考驗著司法及社會體系的承受能力。回溯冤錯案發(fā)生的原因,主要體現(xiàn)在受以下幾個方面的影響:

(一)以偵查為中心辦案模式的影響

根據(jù)憲法和刑事訴訟法的規(guī)定,公檢法三機(jī)關(guān)“分工負(fù)責(zé)、互相配合、互相制約”是我國刑事訴訟的一項基本原則。但在辦理刑事案件司法實務(wù)中,公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、法院呈現(xiàn)出分段承擔(dān)偵查、起訴和審判職能的流水式作業(yè),公檢法三部門的主要職能體現(xiàn)為以“偵查為中心”,檢察機(jī)關(guān)進(jìn)行簡單過濾,法院以審判權(quán)形式對偵查結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。有學(xué)者形象的將公檢法三機(jī)關(guān)的工作比喻為公安機(jī)關(guān)是做飯的、檢察機(jī)關(guān)是端飯的、法院是吃飯的。換言之,刑事案件的最終判決結(jié)果是以偵查機(jī)關(guān)在偵查階段所搜集的證據(jù)為依據(jù),其后的起訴和審判階段都是對偵查階段材料的補(bǔ)充和印證而已。長期的司法實踐表明,法院辦理刑事案件的過程中更多地信賴偵查機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)提交的具有各種規(guī)范格式和“公信力”的證據(jù)材料,法院對檢察院提起公訴的材料基本上是“照單全收”,又由于立法的限制以及缺乏剛性的保障,辯方的調(diào)查取證能力十分有限,辯方的庭審舉證能力嚴(yán)重不足,辯護(hù)律師僅僅被司法機(jī)關(guān)視為刑事訴訟過程中的點綴,實證研究顯示,辯方的庭審舉證基本上只能圍繞量刑問題展開,舉證的證據(jù)種類也非常局限。總體上,辯方舉證數(shù)量只占11.64%,而控方舉證數(shù)量則是辯方的62倍。(4)可見,我國刑事庭審中的證據(jù)材料基本上都是控方的單方供給,法院辦案過分依賴于檢察機(jī)關(guān)提供的證據(jù),公法檢之間體現(xiàn)更多的是配合協(xié)作,監(jiān)督制約缺失,有時候明知檢察院提交的是“夾生飯”,也要硬著頭皮吃下去,原本該相互制約的公檢法,變成了只講配合,不講制約的“一家人”。趙作海案件中,法院在審理時就沒有守住最后一道防線,對非法證據(jù)沒有進(jìn)行認(rèn)真核查,沒有在審查質(zhì)證的基礎(chǔ)上堅決予以排除,導(dǎo)致冤錯案件的發(fā)生。

(二)獨特的“三長會議”的影響

我國各級人們法院處在復(fù)雜的權(quán)力體系中,其中既有來自于同級人大、黨委政府、政法委、檢察等部門的領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)督,又有來自于上級法院的監(jiān)督指導(dǎo)等。在重大、疑難、復(fù)雜的案件中,公檢法各種主體的權(quán)力運(yùn)行及話語權(quán)的行使會出現(xiàn)交叉和碰撞。在這種復(fù)雜的利益格局下,法院及辦案法官不得不預(yù)測案件處理的后果并調(diào)整自身行為。特別是疑難案件的審理中并不單純地涉及法律適用問題,來自方方面面的影響在一定程度上影響甚至決定著法院對案件事實的認(rèn)定及裁判權(quán)的運(yùn)行。司法實踐中一些法院為維護(hù)公檢法長期的相互配合的關(guān)系,會主動發(fā)起疑難案件的討論協(xié)調(diào)會議,在討論和協(xié)調(diào)的過程中,出現(xiàn)了有名的“三長會議”,小則公安、法院、檢察相關(guān)部門的“三長會議”協(xié)調(diào),大則公安、法院、檢察的主要領(lǐng)導(dǎo)甚至是一把手的“三長會議”協(xié)調(diào),有時還會有政法委領(lǐng)導(dǎo)“坐鎮(zhèn)”主持討論協(xié)調(diào)。在檢察機(jī)關(guān)握有反貪反瀆權(quán)及法律監(jiān)督權(quán),公安機(jī)關(guān)的實力及綜合地位又比法院高,政法委的協(xié)調(diào)內(nèi)容不能置若罔聞的背景下,法院處理這些案件更多的會從關(guān)系協(xié)調(diào)、利益均衡及政策適用等角度考慮甚至決定案件裁判結(jié)果的導(dǎo)向。佘祥林案件中辦案法官并非不知道證據(jù)證明力不足,證據(jù)鏈存在漏洞,但一審法院仍然做出了做出死刑判決有,二審法院為了避免管轄權(quán)移交等目的,做出了“留有余地”的判決,改判為有期徒刑十五年。

(三)刑事庭審程序虛化的影響

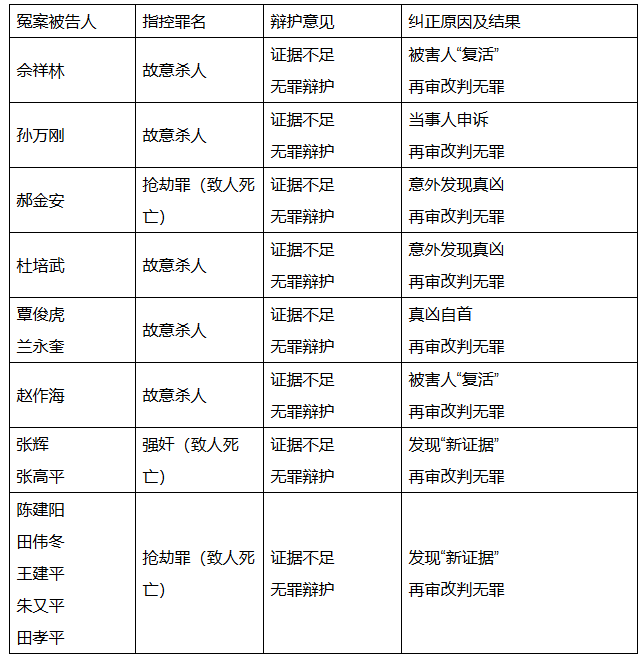

刑事庭審是為被告人提供一個公開陳述且由雙方當(dāng)事人進(jìn)行控辯對抗的一個平臺,法官根據(jù)庭審情況形成內(nèi)心確認(rèn)最終才能對被告人定罪量刑。“從杜培武、佘祥林、趙作海案件的審判情況來看,第一審法院的開庭幾乎是流于形式的,第一審法院根本不可能發(fā)揮糾正錯誤、防止誤判的作用。由于公訴方主導(dǎo)了整個第一審程序,法庭普遍奉行案卷筆錄中心主義,對于案件事實的調(diào)查都采取了宣讀、出示案卷筆錄的方式,法庭上幾乎沒有任何證人、鑒定人、被害人出庭作證,也幾乎從來沒有偵查人員對其偵查程序的合法性出庭作證。”(5)從下表中近年來八起重大的刑事冤案分析,盡管被告人的辯護(hù)人均提出了證據(jù)不足,被告人無罪的辯護(hù)意見,但均未被法庭重視和采納,庭審只是按照流程走個過場,辯護(hù)人的意見無法得到來自法庭恰當(dāng)?shù)牟杉{或回應(yīng)。表一:近年來八起重大的刑事冤案統(tǒng)計

可見,被告人的辯護(hù)律師因種種原因限制往往不能成為制衡公權(quán)力的有效力量,加之偵查機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)處于擔(dān)任追究犯罪的使命,本能地尋找有罪的證據(jù)傾向,導(dǎo)致控方往往隱匿不利于定罪的證據(jù),公正的審判成為水中月,但從后續(xù)糾正冤案的再審程序確定的無罪判決充分證明,律師的辯護(hù)意見是正確的,如果當(dāng)初法院在審判這些案件時采納了辯護(hù)人的辯護(hù)意見或者對控方的存疑證據(jù)嚴(yán)格審查,這些冤錯案完全可以避免。從一定意義上而言,冤錯案是刑事案件庭審虛化的惡果。

(四)刑事法官傳統(tǒng)思維定式的影響

英美法系和大陸法系在庭審中分別采用當(dāng)事人主義和職權(quán)主義,雖然兩大法系的庭審主導(dǎo)者和最終定罪量刑的規(guī)則不同,但都一樣強(qiáng)調(diào)了庭審的重要性,并且隨著國際刑事實踐的融合兩大法系的庭審制度正呈現(xiàn)出融合的趨勢。但我國長期以來形成了以“偵查為中心”的訴訟模式,法官在辦理案件中過多地審閱偵查卷宗,沒有在法庭上認(rèn)真聽取控辯雙方對事實的陳述,且辦案法官比較重視控方的證據(jù)和理由,如此容易形成先入為主的思維定式。刑事辦案法官的有罪推定就是一種思維定式,這種思維定式一旦形成就容易在部分案件中“潛入審判人員心理并對判決產(chǎn)生無意識的自動化反應(yīng)而形成‘先定后審’”。(7)特別是在審判員遇到被告人自愿認(rèn)罪、被告人有其他犯罪或者前科劣跡的情形下,就容易讓辦案法官得出“案件證據(jù)確鑿”的主觀判斷。近幾年被媒體曝光的重大冤錯案中,相當(dāng)部分的被告人曾經(jīng)做過有罪的供述,也有些被告人有過前科劣跡的記錄,被告人的種種跡象無形中潛移默化地影響著辦案法官的傳統(tǒng)思維定式,但是被告人平時表現(xiàn)、是否有前科劣跡等只能在量刑時有參考作用,并不能作為被告人是否有罪的依據(jù),平日一貫表現(xiàn)良好的人可能是罪犯,往日劣跡斑斑的人可能是無辜者,主動供述罪行的人不一定是真兇。在由于長期應(yīng)用以“偵查中心主義”辦案模式下,法院的辦案法官不具備獨立的品格,不能在辦案中真正體現(xiàn)司法的公信力。

三、刑事庭審實質(zhì)化對冤錯案的預(yù)防

習(xí)近平總書記在《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國若干重大問題的決定》的說明中明確指出:“推進(jìn)以審判為中心的訴訟制度改革,目的是促使辦案人員樹立辦案必須經(jīng)得起法律檢驗的理念,確保偵查、審查起訴的案件事實證據(jù)經(jīng)得起法律檢驗,保證庭審在查明事實、認(rèn)定證據(jù)、保護(hù)訴權(quán)、公正裁判中發(fā)揮決定性作用。這項改革有利于促使辦案人員增強(qiáng)責(zé)任意識,通過法庭審判的程序公正實現(xiàn)案件裁判的實體公正,有效防范冤錯案產(chǎn)生。” 司法實踐中,冤錯案發(fā)生的原因多種多樣,庭審走過場,庭審質(zhì)量的低下導(dǎo)致事實、證據(jù)認(rèn)定不清是其中一個重要原因,在面臨一些存在非法證據(jù)的案件時,法院在放與不放、判與不判、輕判與重判的問題上處理不當(dāng)在所難免。因此,以審判為中心,體現(xiàn)的是追求公平正義與尊重訴權(quán)的精神,對于規(guī)范司法行為、保障案件質(zhì)量,防止冤錯案的發(fā)生具有不可替代的作用。

(一)確立直接言詞原則

直接言詞原則,也稱口證原則,是指法官親自聽取雙方當(dāng)事人、證人及其他訴訟參與人的當(dāng)庭口頭陳述和法庭辯論,從而形成判斷案件事實真實性的內(nèi)心確認(rèn)并據(jù)以對案件作出裁判。(8)直接言詞原則包括直接原則與言詞原則,直接原則又稱直接審理原則,要求法官必須親歷庭審現(xiàn)場,在接觸證據(jù)的基礎(chǔ)上作出裁判,言詞原則意味著庭審以口述方式進(jìn)行。在庭審中,要使正義以“看得見”的方式得以實現(xiàn)就必須強(qiáng)調(diào)庭審的親歷性和對抗性,使庭審成為審判的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要方式。“保證庭審在查明事實、認(rèn)定證據(jù)、保護(hù)訴權(quán)、公正裁判中發(fā)揮決定性作用”。(9)以傳聞主義為核心的書證中心主義和以獲取犯罪嫌疑人口供為重點的偵查中心主義在我國的刑事司法中一直占據(jù)主要地位,由此導(dǎo)致偵查權(quán)與辯護(hù)權(quán)實力相差較大,加之證人出庭率低、庭審流于形式,法官的裁判結(jié)果靠閱卷來形成。作為庭審中心主義的直接要求,就應(yīng)當(dāng)將直接言辭原則貫穿于刑事庭審的始終,要求審判階段必須摒棄卷宗依賴主義,對偵查機(jī)關(guān)送達(dá)的材料,要通過訊問被告人、聽取辯護(hù)律師的意見、核實相關(guān)證人證言等方式進(jìn)行實質(zhì)性判斷,在準(zhǔn)確辨別證據(jù)的真?zhèn)魏笤僮龀稣_決定,發(fā)揮庭審對偵查階段的制約功能,讓刑事訴訟的中心從以往的“以偵查為中心”轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙詫徟袨橹行摹薄?/p>

(二)強(qiáng)化證據(jù)裁判意識

偵查、審查起訴的程序,它們是審判程序的前提和準(zhǔn)備,偵查及審查起訴階段收集和運(yùn)用證據(jù)的質(zhì)量在很大程度上決定著審判的質(zhì)量。偵查機(jī)關(guān)立案、拘留、提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴,每個環(huán)節(jié)都要憑證據(jù)說話,沒有證據(jù)或證據(jù)不足就不能強(qiáng)行為之;檢察機(jī)關(guān)在決定逮捕、起訴亦要立足于證據(jù),沒有證據(jù)不能輕易為之;審判機(jī)關(guān)確定定罪量刑更要有事實和證據(jù)作為依據(jù),案件事實清楚、證據(jù)確實、充分,才能對被告人依法定罪量刑。換言之,證據(jù)裁判原則意味著經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)應(yīng)當(dāng)首先具有合法性、真實性和客觀性,法官認(rèn)定事實必須依據(jù)證據(jù);證明案件事實的證據(jù)必須有證據(jù)能力;用作定案的證據(jù)必須經(jīng)過合法的調(diào)查程序。以審判為中心, 就需要一切做到用證據(jù)說話,其核心要求是作為刑事裁判依據(jù)的的案件信息形成于審判程序,偵查、審查起訴必須向?qū)徟须A段看齊,適用統(tǒng)一的法定證明標(biāo)準(zhǔn),只有把握好證據(jù)審查判斷關(guān),嚴(yán)格執(zhí)行證據(jù)采納標(biāo)準(zhǔn),“沒有證據(jù)不得認(rèn)定犯罪事實”,唯此才能切實防范冤錯案的發(fā)生。

(三)強(qiáng)化庭前會議、非法證據(jù)排除規(guī)則的適用

我國2010年《兩個證據(jù)規(guī)定》和2012年《刑事訴訟法》及其司法解釋中設(shè)立了非法證據(jù)排除規(guī)則和庭前會議制度,旨在解決我國刑事審判中長期存在的證據(jù)突襲、訴訟拖沓、庭審虛化等弊病,通過庭前解決諸多程序性事項來充實庭審內(nèi)容、強(qiáng)化庭審功能、提高庭審效率,最終達(dá)到有效發(fā)揮審判對偵查、起訴的引導(dǎo)和制約作用及庭審實質(zhì)化的目的。司法實務(wù)中,有些刑事案件證據(jù)材料較多、案情重大復(fù)雜或被告人申請排除非法證據(jù)等,這些問題通過召開庭前會議,對于解決非法證據(jù)的排除等程序性事項、準(zhǔn)確歸納整理案件的爭點、讓庭審調(diào)查和辯論更具針對性有很大的裨益,亦可發(fā)揮保障犯罪嫌疑人、被告人的人權(quán),有效防范冤錯案件和杜絕庭審虛化的作用。

(四)保障控辯平等,實現(xiàn)庭審實質(zhì)對抗

我國刑事訴訟法自1996年修訂以來,對抗制的一些因素逐漸引入到審判程序中來,控辯雙方在訴訟程序的進(jìn)程方面擁有了更大的控制力,然而與強(qiáng)大的國家力量相比,被告人顯然處于弱勢地位。刑事訴訟的基本理念要求“控審分離、控辯平等、居中裁判”,而司法實踐中,控辯雙方的地位是不平等的,造成不平等的因素與檢察制度的權(quán)力結(jié)構(gòu)有很大的關(guān)系,即公訴人在指控犯罪過程中,兼具控訴和法律監(jiān)督雙重身份,雙重職能的交叉、混合行使,使檢察機(jī)關(guān)的優(yōu)越性自不待言。為實現(xiàn)控辯平等,各國幾乎普遍采取了以下兩個方面的措施:一是責(zé)成刑事追訴官尤其是檢察官履行客觀義務(wù),兼顧有利于被追訴人的事實、證據(jù)和情節(jié);二是賦予被追訴人一系列特殊的程序保障,以使他在訴訟能力上與檢察官相當(dāng)、在訴訟地位中與檢察官平等,使控辯雙方的攻防力量取得適當(dāng)平衡。(10)因此,要保證司法公正,其前提必須做到“控辯平等”,必須做到保障刑事被告人辯護(hù)權(quán)的充分行使,“控辯平等”既包括在刑事訴訟中控辯雙方的訴訟地位平等,也包括訴訟中控辯雙方的所屬對抗力量相等或均衡。司法實踐中,律師的介入有利于最大限度地避免冤案的發(fā)生,因為擔(dān)負(fù)追訴職責(zé)的公安、檢察機(jī)關(guān)往往不自覺地忽略無罪證據(jù)的收集,而律師能切實從被告人角度提出案件疑點,律師辯護(hù)權(quán)的行使不僅僅體現(xiàn)在被告人認(rèn)罪態(tài)度、自首情節(jié)、被告人系初犯、偶犯等形式意義上的辯護(hù)方面,而且律師辯護(hù)對案件的證據(jù)認(rèn)定、被告人罪名定性、量刑輕重等方面發(fā)表具有實質(zhì)意義的意見。有學(xué)者指出,“律師不是政府機(jī)關(guān)的傀儡,不是程序正當(dāng)化的幫襯,他為提供被告實質(zhì)、真正得到保護(hù)而存在”。(11)由此,保護(hù)被告人的辯護(hù)權(quán),就應(yīng)當(dāng)完善律師辯護(hù)制度和法律援助制度,壯大辯方的力量,使得所有犯罪嫌疑人、被告人都能夠借助于專業(yè)律師的幫助,有效抵制無根據(jù)的非法的追訴,通過法庭辯論力量的增強(qiáng),可以倒逼偵查和起訴質(zhì)量的提高、避免法官偏聽偏信,以此實現(xiàn)控辯有效對抗和當(dāng)庭質(zhì)證,讓雙方“發(fā)聲”,公正的裁決才能產(chǎn)生,(12)冤錯案件才能避免,法律權(quán)威才能不斷得以提升。

結(jié) 語

人民法院所主持的庭審活動應(yīng)是具備程序正義的最完整的形態(tài),法院對案件事實的認(rèn)知和處理是建立在庭審活動中控辯雙方對證據(jù)及法律適用的充分討論和辯駁的基礎(chǔ)上的,在庭審中,被告人的程序參與權(quán)、辯護(hù)權(quán)得到最有效的保障,公開審判、直接言詞、集中審理等刑事審判原則得到充分的貫徹和體現(xiàn),各種證據(jù)、主張、觀點、意見都得到來自正反兩方面的討論和反駁,從而規(guī)范司法行為、保障案件質(zhì)量、防止冤錯案的發(fā)生、最終實現(xiàn)司法公正。我國歷次刑事司法改革都是在朝著庭審中心主義的目標(biāo)努力邁進(jìn)。從1996年《刑事訴訟法》修改,推進(jìn)庭審方式改革、強(qiáng)調(diào)法庭審理的正規(guī)性、吸收對抗式訴訟模式的積極因素到2012年《刑事訴訟法》修改,進(jìn)一步深化改革,確立非法證據(jù)排除制度、完善證人鑒定人出庭程序、設(shè)立庭前會議制度等,再到2016年最高人民法院出臺的庭審實質(zhì)“三項規(guī)程”,表明改革者都在努力讓庭審成為刑事審判的中心。讓以庭審為中心的刑事審判模式在預(yù)防冤錯案件方面發(fā)揮其最科學(xué)和有效的作用,不斷促進(jìn)法院判決權(quán)威性的提升。(濉溪縣人民法院審判委員會委員、審判管理辦公室主任 馬 靜)

來源:安徽省淮北市中級人民法院